彩子の糸と線の織りなす展

2015年1月10日(土)〜2月1日(日)

11時〜18時まで(月・金休み)

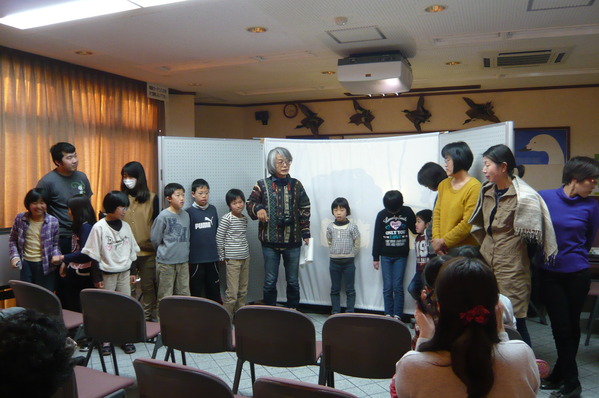

場所:アゴラ子ども美術工場

静岡県掛川市千羽1679

☎:0537−27−1428

2014年12月30日の琵琶湖の夕日

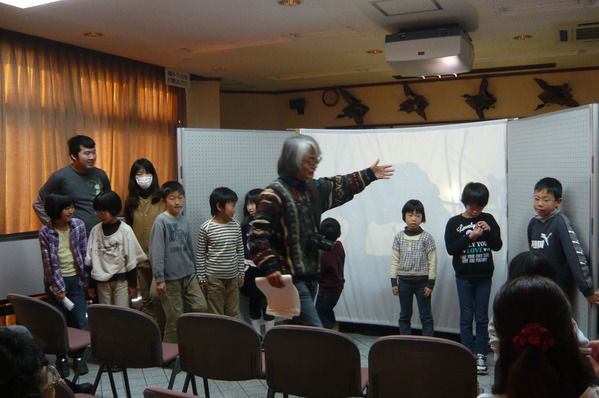

今年のKAMEの翼プロジェクトの選考者のもうひとりは、中村彩子さん。

彼女はアゴラ子ども美術工場を高校時代に知った。

美大を受験するためにデッサンを習いにここを訪れた。

この教室に自転車で通い、月謝も本人がバイトで貯めた。

この場所を彼女は大事な場所だという。

その後、秋田県立美術短大へ受験。

静岡から雪の多い秋田への旅立ちは彼女にとって大変過酷だった。

けれど、毎日学校には一番早く来て、前の席を陣取り、帰りは一番最後に帰った。

そんな余す事なく二年間の美術大学の時間を大事にした。

彼女の卒業作品は、その大学が買い取った。買い取り賞となって、今も秋田県立美術大学に保管されている。

その後彼女は、京都の西陣織職人となって、毎日10センチの織の世界に身を置いている。

彼女は工芸を愛した。

つむぎ、染め、織りに魅了された。

そして8年・・・職人として日々日本伝統の織、西陣織を続けている。

職人としての生活は大変だ。

過酷な寒さ、熱さが職場にはある(生糸を扱うだけにいろいろと温度の調整は大事であり、また機織りは大変重量あるもので、か細い彼女にとって重労働。)

その上、古今の社会状勢・・・表現者として思う事ありとて、彼女の本当の居場所って・・・

そんな時、琵琶湖にアゴラが出来た。

湖のアゴラ(湖北野鳥センターでの造形教室)2013年11月より彼女は琵琶湖に通い始めた。

彼女は、幼児、小学生に混じって子供の時に出会いたかったアゴラの教室に大人になって通い出したんだってうれしそうに言った。

そんな彼女、中村彩子さんが選考者になった。

1月1日、彼女の作品風景を見に行った。

アトリエには大きな羽を想像する絵が飾っていた。

これは?って聞いたら、これはトンビをイメージした絵です。と彼女は言った。

トンビ・・・

実は五月にトンビが野鳥センターに捕獲されていた。

羽を痛めてもう飛べないトンビ。そのトンビを見て彩子さんは想像をかき立てられた。

ちょうど、その時、大事な小学5年生のお友達を亡くした。

野鳥センターでは羽を直接触れる体験をした。

鳥のはく製を目の前でいっぱい見た。

そんな様々な体験が彩子さんに入っていった。

鳥が羽ばたき、琵琶湖のそらに飛んで行く。

苦しみながらも夕日の中に煙のように、糸のように消えて行く・・・彼女の思いを感じ取れるいい作品。

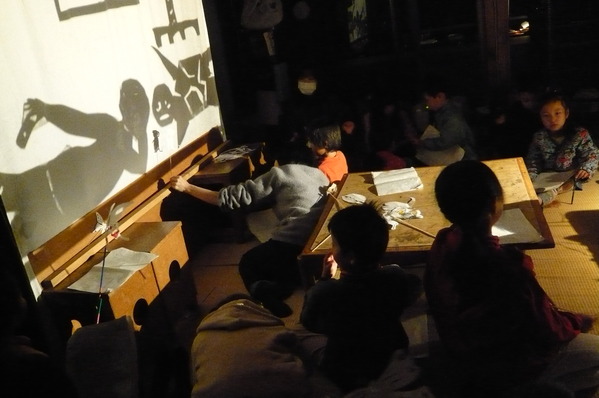

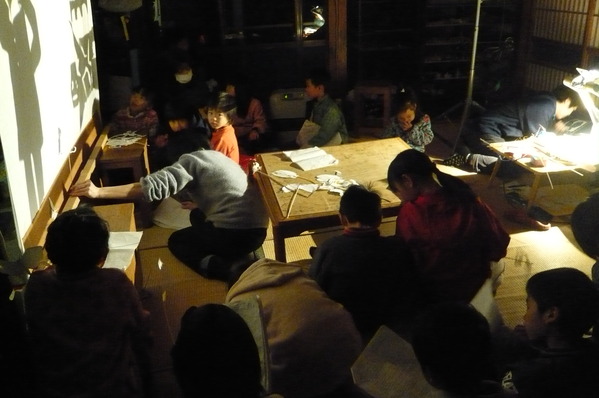

大きな柿の木の枝にペインティングと絹と毛糸(自分で紡いだ)の蜘蛛の糸。

この蜘蛛の糸は、野鳥センターでやった蜘蛛の糸の表現活動にヒントを得た。

丁寧に蜘蛛の糸のように、絹の糸や羊の紡いだ糸が枝から枝へ渡り歩く。美しい蜘蛛の糸。

風邪でダウンしながらも制作活動。

柿の枝にペインティング。面白い線。

この線は柿の木目を見ていると見えてくるんだよって彼女曰く。

柿の木の作業の途中に麻の糸で買い物かごを編んでいた。

これも彼女の作品。

インドネシアに行くと、麻の買い物かごを上手に現地の女たちが作っている。

すごくすてきなんだ〜って彩子さんはうれしそうに微笑んだ。

畳に足を投げ出して麻ひもを腰に撒いてせっせと編んでいる様子を見ると、もう糸を操る職人です。

上の写真の青や緑の糸も彼女が染めました。

展示会場のアトリエには彼女がひたすら仕事の合間に編んだ絹の糸が垂れ下がる。

これはテントの骨組みなんだよって。

他にも、織の作品を展示。

花柄の織は、緞帳の織りなんんだそうです。学校の体育館の緞帳の織はこんな風に織るのです。

展示されている毛糸は、羊の毛を刈り取って、その刈り取った毛にはゴミがいっぱいついているのだという、。だからそのゴミを取り除くのにすごい時間がかかります。そして自分で紡いで、自分で染めて作り出したオリジナル毛糸。行程時間八時間。大事な大事な毛糸の展示。

他にも手作りの毛糸でできたかわいいがま口、面白い生き物を展示。

面白い生き物・・・もしゃもしゃ君といいます。

このアトリエに住んでいるんだそうです。トテトテと歩いて、錦糸のクズ糸を食う生き物。

二階の窓から光が入るとトテトテと動き出して錦糸を食って金糸を纏うもしゃもしゃ君。

お尻はうずまき、目は木の実を手足は鳥?

そんな不思議な生き物がこのアトリエには展示していますよ♩

彩子さん作品のコメントより・・・

『ゆらり、ゆらゆら、ふわり っふ』・・・下の絵

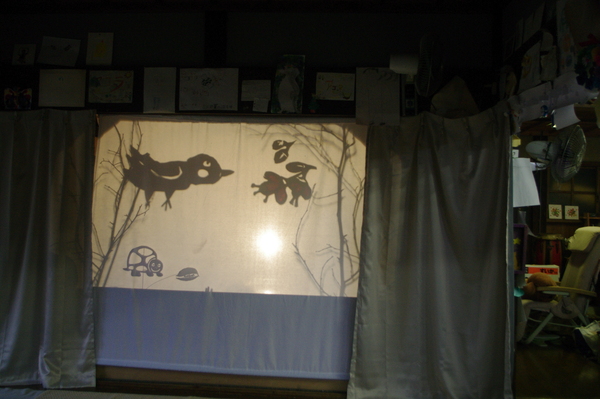

野鳥センターで翼を失ったトンビを見た。

狭く薄暗いゲージの中蹲るようにしてじっとしていた。

このトンビは自身を癒す為に動かないのか、飛べなくなった事で何か無くし何かを得たのか、喪失感はどれほどなのか・・・私には想像するしかない。

雲の色、水の感触、風、夕暮れの空、自力での狩り、

もしこのトンビが人間のような心があるのだとしたら、壊れないで(諦めないで)欲しいとと思う。

もし諦めてしまう時、このトンビは静かに静かに揺らめき、煙りの様にゆらゆら。ふわりとすべてのものにとけ込んでいくんじゃないだろうか。

後にトンビは死んでしまったと聞いた。

『もしゃもしゃ君』

アゴラのギャラリーに住み着いている。

光と影の狭間のチラチラ、チロチロしている所をよく見ると姿が見えるかも。トテトテトテと足音がする。

好物は木の実、特にドングリ。 あとはホコリ。

苦手なものは湿気。

いつもは二階から下りてこないが今日は階段まで来てくれた。

『羊の毛』 ・・・がま口三個

狩られた羊の毛お状態からゴミを丁寧に取り除くながら、固まった毛を解かしていき、余分な汚れや油分を取り除き、染色して毛の向きを整える。そこからフエルト化させるか、糸にするか。いろいろな過程を経て8時間。

たった200グラムの毛の糸にする事の贅沢さ。

勿体なく使う事が出来なかった綿毛。今回フエルト化させてがま口を造ってみた。

『夕暮れ時』 ・・・小さな絵

家に帰る時に何とも言えない胸が詰まる時がある。

夕暮れ時の玄関先の明かりが灯る。

夕飯の作る音、匂い、暖かい空気が冷えて行く感覚。

無性に嬉しくとも哀しくともなる時間帯。

学生の時、窓の外に感じられた。

自分が研ぎ澄まされていろいろモノが感じられ、とにかく今の時間を描きたくて、描いた。今回スケッチブックを整理している上で捨てる事が出来ないと思い、額に入れてしまう事にした。

『覆う』 ・・・テントの骨組み

材料は絹糸、毛糸、麻、ととにかく鎖編みをひたすら編んだモノ

『カゴバック』 ・・・麻バック

材料:インドネシア産アゲル紐

初めて図から起こし自分の欲しい大きさ、形を作った。

記事 miho

〜お願い〜

KAMEの翼プロジェクトは、若者の羽ばたきを支援する10年プロジェクトです。

静岡、東京、京都、沖縄、滋賀その他各地の「KAMEの翼」を窓口に、1000人のサポーターを集めています。

プロジェクトメンバーと共にご協力をお願いします。

一口10000円 or 一口5000円の資金サポートをお願いします。

(一口10000円というと大きな金額ですが、この10000円はつまり10年間を通して年間1000円のサポートしていただくという意味であります。ですからその趣旨をご理解くださいますように。)一年1000円を10年間サポートしてくださる大人が1000人集まれば、若者に大きな夢と希望を提供できます。その夢に是非とも賛同してください!

郵便振込にてお願いします。

口座0890−8−127927 KAMEの翼プロジェクト まで

もしくはKAMEの翼プロジェクトの事務局に振り込み用紙がございますので、お連絡ください。